Topic 1

Caratteristiche generali dei pesticidi, classificazione, strutture chimiche, aree di utilizzo, condizioni di stoccaggio e trasporto

1. CONCETTI GENERALI DI INFESTAZIONE E CONTROLLO DEGLI INFESTANTI

Un parassita è definito come qualcosa che:

- compete per il cibo, il mangime o l’acqua con l’uomo, gli animali o le piante;

- danneggia persone, animali, colture, strutture o proprietà;

- provoca la diffusione di malattie all’uomo, agli animali domestici o alle colture;

- irrita le persone o gli animali domestici.

I parassiti possono essere suddivisi in cinque categorie principali:

- insetti (e invertebrati);

- agenti patogeni delle piante;

- erbacce;

- molluschi;

- vertebrati.

I tecnici che applicano o prescrivono pesticidi devono conoscere i parassiti che possono incontrare.

Per identificare i parassiti è necessario considerare i seguenti fattori:

- le caratteristiche condivise da organismi nocivi

- i sintomi e danni che provocano

- biologia dei parassiti

Dopo l’identificazione, per implementare un metodo di controllo efficace è necessario tenere conto dei seguenti fattori:

- comprendere i numerosi mezzi di controllo disponibili;

- esaminare i vantaggi e gli svantaggi di ogni approccio o combinazione di mezzi di controllo

- scegliere i metodi più efficaci che causino il minor numero di danni alle persone e all’ambiente.

- adottare correttamente ogni metodo

- seguire tutti i requisiti locali, statali e comunitari applicabili.

La linea guida fondamentale per la gestione dei parassiti è la seguente:

Utilizzare un approccio di controllo dei parassiti solo quando questo impedisce all’erbivoro di infliggere più danni di quanto sia giusto consentire

Anche se un parassita è presente, potrebbe non causare molti danni. Il controllo del

parassita può costare più del danno causato dall’insetto.

I tre obiettivi principali della disinfestazione sono:

- prevenzione – evitare che un parassita diventi un fastidio

- soppressione – riportare le popolazioni di parassiti o i danni sotto controllo

- eradicazione – sradicamento di un’intera popolazione di parassiti

L’utilizzo di una varietà di strategie di gestione degli infestanti è fondamentale per qualsiasi controllo degli infestanti. Il successo della disinfestazione dipende dalla capacità di:

- Ridurre i danni dei parassiti selezionando una combinazione adeguata di programmi di controllo.

- determinare quando è necessario un intervento diretto, ad esempio un trattamento con pesticidi produrre il minor danno ambientale possibile

La combinazione di approcci utilizzati sarà determinata dal tipo e dal livello di controllo richiesto

2. FATTORI CHE INFLUENZANO L’USO DEI

PESTICIDI

Box 2: Scansiona il codice QR e guarda il video sui pesticidi

(https://www.efsa.europa.eu/en/ topics/topic/pesticides).

Fattori del suolo. I pesticidi possono essere “legati” nel terreno dalla materia organica, inibendone l’azione. Alcuni pesticidi possono richiedere tassi di applicazione più elevati in terreni con un elevato contenuto di materia organica per un controllo efficace. I pesticidi sono influenzati anche dalla tessitura del terreno. L’area superficiale è maggiore nei terreni a grana fine. Possono richiedere una quantità maggiore per una copertura completa. Poiché i terreni sabbiosi hanno una superficie minore, potrebbero richiedere una quantità minore di pesticida.

Umidità superficiale. L’umidità può impedire al pesticida di toccare efficacemente la superficie coperta. La secchezza può impedire al pesticida di diffondersi uniformemente sulla superficie e di raggiungere l’insetto bersaglio. La pioggia può avere un impatto negativo sulla gestione dei parassiti, in quanto consente agli insetticidi di defluire o drenare dal terreno. La pioggia durante o subito dopo i trattamenti fogliari può lavare via gli insetticidi dalla pianta. Tuttavia, alcuni fungicidi protettivi vengono occasionalmente somministrati di proposito poco prima di periodi in cui si prevede un’elevata umidità e piccole piogge. Quando gli insetticidi di pre-emergenza vengono spruzzati in superficie, le piogge moderate contribuiscono a farli scendere nel terreno fino ai parassiti. La pioggia può anche liberare l’attività dei pesticidi dopo alcuni trattamenti granulari.

Umidità e temperatura. I pesticidi sono influenzati anche dall’umidità. Spesso gli erbicidi danno il meglio quando le infestanti crescono rapidamente, tipicamente in condizioni di elevata umidità e temperatura ottimale. Queste stesse circostanze, tuttavia, possono rendere la pianta trattata più vulnerabile ai danni dei pesticidi. Se esposti a temperature elevate e ai raggi del sole, alcuni pesticidi si degradano se lasciati sul terreno. L’azione di alcuni insetticidi può essere rallentata o bloccata dalle basse temperature.

Vento. La velocità e la direzione del vento possono avere un impatto significativo sull’efficacia di un’applicazione di pesticidi. Un vento eccessivo può portare i pesticidi fuori bersaglio, rendendo inefficace il controllo. Anche il vento leggero può avere un impatto significativo sulla copertura delle applicazioni ULV e a nebulizzazione. La velocità e la direzione del vento possono avere un impatto significativo sull’efficacia di un’applicazione di pesticidi. Un vento eccessivo può portare i pesticidi fuori bersaglio, rendendo inefficace il controllo. Anche il vento leggero può avere un impatto significativo sulla copertura delle applicazioni ULV e a nebulizzazione. I venti di lieve entità possono talvolta essere compensati spruzzando i pesticidi con un’angolazione tale che la sostanza chimica venga soffiata verso l’area da proteggere.

Applicazioni all’aperto. In generale, i pesticidi etichettati per uso esterno sono destinati a essere spruzzati per coprire completamente un’area. L’obiettivo è coprire l’intera area da proteggere con un residuo attivo di pesticida. Gli insetti che consumano o entrano in contatto con la superficie trattata vengono distrutti. Una conoscenza approfondita dell’organismo bersaglio aiuta a determinare la frequenza del trattamento e la scelta dei pesticidi. Una singola applicazione di un pesticida efficace e ben programmata può essere sufficiente a garantire il controllo necessario. Potrebbero essere necessari ripetuti trattamenti insetticidi quando l’infestazione continua e i residui chimici si degradano. Le etichette dei pesticidi spesso forniscono una serie di intervalli e dosi di trattamento. Spesso è possibile evitare i problemi di infestazione studiando attentamente la situazione degli infestanti e somministrando i pesticidi quando gli insetti sono più vulnerabili. La maggior parte delle tattiche di gestione si basa sui controlli naturali forniti dai nemici naturali. Quando scegliete un pesticida, valutate l’effetto che avrà su questi insetti benefici.

Applicazioni in ambienti interni. La maggior parte della gestione degli insetti in ambienti interni è mirata a evitare i parassiti o a sradicarli, evitando l’esposizione chimica di persone e animali. I trattamenti di crepe e fessure, i trattamenti a spot e la fumigazione di intere strutture, prodotti o particolari attrezzature sono le procedure di applicazione più diffuse.

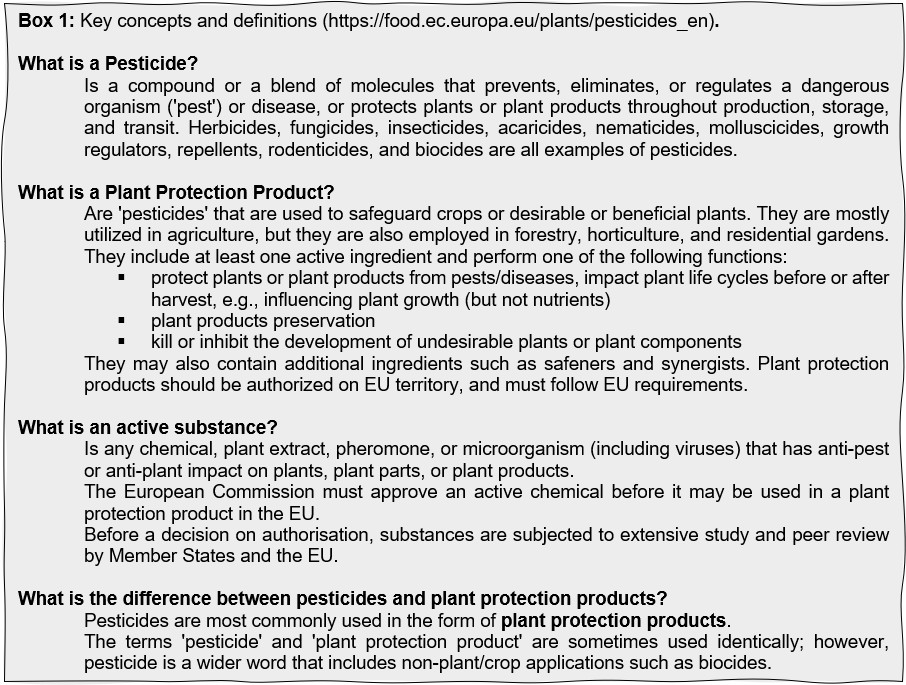

3. INFORMAZIONI GENERALI SUI PESTICIDI

Tipo di pesticida. Spesso è indicato sull’etichetta del pesticida. Questa breve descrizione descrive ciò che il prodotto è in grado di regolare in termini basilari.

- Insetticida-ovicida per il controllo dei parassiti del cotone

- Erbicida per la gestione non selettiva delle erbe infestanti in siti industriali in regioni non coltivate.

- Fungicida per il controllo delle malattie negli ortaggi

Formulazione. L’etichetta del pesticida descrive come viene realizzato il prodotto. Come parte del nome commerciale, la formulazione può essere abbreviata. L’acronimo di concentrato emulsionabile è EC. Se la formulazione non è riportata sull’etichetta, di solito la si può ricavare dalla scheda di sicurezza.

Dichiarazione degli ingredienti. L’elenco degli ingredienti spiega cosa contiene la confezione. Gli ingredienti sono spesso classificati come attivi o inattivi. L’ingrediente attivo è la molecola che svolge la funzione del prodotto. Le identità chimiche ufficiali dei principi attivi e/o i nomi popolari devono essere elencati nella dichiarazione degli ingredienti. I componenti inerti non devono essere menzionati. Tuttavia, l’etichetta deve indicare la percentuale del contenuto complessivo. I componenti inerti possono essere agenti bagnanti, solventi, supporti o riempitivi che conferiscono al prodotto le proprietà applicative desiderate. Indipendentemente dalla marca, il nome comune è il termine generico approvato per il componente attivo del prodotto antiparassitario. Il nome chimico del pesticida ne specifica i componenti chimici e la struttura. Ad esempio, AAtrex è un nome di marca, mentre Atrazina è il nome generico di questo fungicida. Il componente attivo dell’Aatrex è noto chimicamente come 6-cloro-N-etil-N’-(1-metiletil)-1,3,5-trazina-2,4-diammina. Quando si acquistano pesticidi, verificare sempre i nomi comuni o chimici per assicurarsi di ottenere il componente attivo corretto. La quantità di ciascun ingrediente attivo è indicata come percentuale del peso totale del prodotto nella dichiarazione degli ingredienti. Appena sotto la descrizione dell’ingrediente, la quantità può essere presentata in un altro formato (ad esempio, kg per 100 L). Non è sempre la sostanza attiva specificata a uccidere gli organismi, ma piuttosto uno dei suoi prodotti di degradazione. In questi casi si utilizza la quantità “equivalente”.

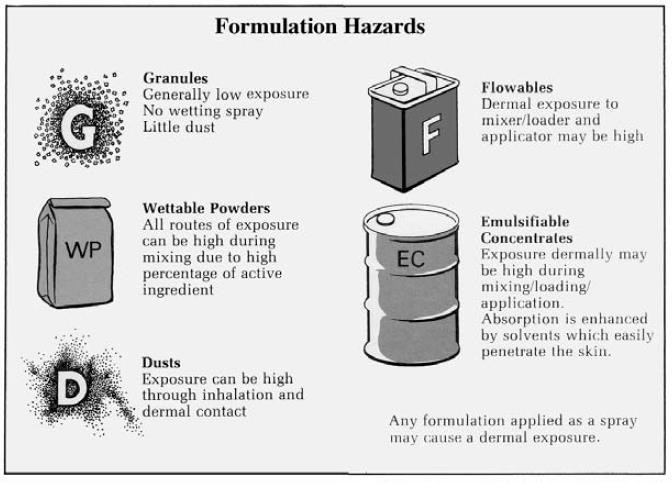

Formulazioni di pesticidi. Gli ingredienti attivi sono i componenti dei formulati pesticidi che hanno un’azione pesticida. Un singolo prodotto può contenere molti ingredienti attivi. Raramente i principi attivi vengono utilizzati nella loro interezza. Sono invece solitamente miscelati con sostanze chimiche inerti (inattive) in modo da poter essere maneggiati in modo più semplice e sicuro, nonché applicati con maggiore facilità ed efficacia. Un formulato pesticida è una combinazione di sostanze chimiche attive e inattive. Il formulato pesticida finito è pronto per l’applicazione, così com’è o dopo la diluizione con solventi (come acqua o petrolio) o altri vettori (ad esempio, silice o silicati). I pesticidi vengono quindi composti in una varietà di forme utilizzabili per garantire una conservazione sicura, un’applicazione efficace, la sicurezza dell’applicatore e dell’ambiente e la semplicità di applicazione. Questi attributi creano difficoltà al formulatore, poiché il prodotto finale deve soddisfare i requisiti di accettazione dell’utente. Sul mercato sono disponibili diversi formulati di pesticidi. Ciò è dovuto a due fattori principali. In primo luogo, la chimica della sostanza attiva influenza le opzioni di formulazione. Alcuni componenti attivi, ad esempio, sono solubili in acqua, mentre altri non lo sono; questi ultimi sono spesso prodotti in solventi organici (ad esempio, petrolio) piuttosto che in acqua. In secondo luogo, diverse formulazioni offrono benefici distinti; di conseguenza, una formulazione può essere superiore a un’altra per un determinato uso. Alcune sostanze attive, ad esempio, che vengono spesso preparate sotto forma di granuli, possono essere accessibili anche come liquidi da somministrare tramite sistemi di irrigazione (Figura 1).

Di seguito sono riportati i diversi tipi di formulazioni (Figura 2):

- Concentrati emulsionabili. Le formulazioni più diffuse sono i concentrati emulsionabili (EC o E sono acronimi regolarmente utilizzati dopo il nome del marchio sulla confezione). I componenti attivi di queste formulazioni sono insolubili in acqua. Di conseguenza, vengono disciolti in un solvente organico o a base di petrolio (che conferisce agli EC il loro caratteristico odore) e alla soluzione vengono aggiunti degli emulsionanti. L’erbicida può essere combinato con l’acqua grazie agli emulsionanti, che hanno qualità simili a quelle dei detergenti e dei saponi domestici. I CE in acqua producono sospensioni “lattiginose”, note come emulsioni. La sospensione può essere mantenuta con una minima agitazione. Il componente attivo dei concentrati emulsionabili è indicato sull’etichetta del prodotto come percentuale o come peso per volume. In genere non è necessario utilizzarlo, data la concentrazione relativamente elevata di principio attivo. I concentrati emulsionabili possono essere dannosi per l’applicatore a causa delle alte concentrazioni e dello stato liquido, poiché la pelle assorbe facilmente il vettore solvente. Quando si lavora con questo tipo di composizione, è necessaria la massima cautela. I concentrati emulsionabili hanno un basso residuo sulle piante. Alcune piante, tuttavia, sono sensibili ai solventi e alle sostanze chimiche e possono subire danni (noti anche come fitotossicità). Di conseguenza, anche se è possibile utilizzare formulazioni in polvere e polvere bagnabile dello stesso ingrediente attivo, una formulazione concentrata emulsionabile potrebbe non essere registrata per una specifica pianta. I concentrati emulsionabili sono ideali per le irroratrici a bassa pressione e a basso volume e per gli atomizzatori, perché richiedono una scarsa agitazione della soluzione da spruzzare. I concentrati emulsionabili non sono abrasivi e non si separano anche se l’irroratore è spento. A meno che non siano costituiti da gomma neoprene o altri materiali resistenti, i solventi dei concentrati emulsionabili possono causare il rapido deterioramento di tubi, guarnizioni e componenti della pompa in gomma.

- Polveri bagnabili. Le polveri bagnabili (WP o W) sono polveri finemente separate e in qualche modo insolubili. I componenti attivi sono mescolati con un diluente secco (supporto inerte), come argilla, talco o silice, e con agenti bagnanti (tensioattivi) e/o disperdenti. Senza l’agente umettante, la polvere galleggerebbe quando viene mescolata con l’acqua, rendendo quasi difficile la combinazione dei due elementi. Il prodotto preparato comprende in genere il 15-95% di componente attivo. Quando i granuli bagnabili vengono mescolati con acqua o fertilizzante liquido, producono una sospensione piuttosto che una vera e propria soluzione. Poiché i WP si separano rapidamente quando l’irroratrice viene spenta, è necessaria un’agitazione regolare e forte nel serbatoio di irrorazione per mantenere la sospensione. I WP sono comodi da immagazzinare, trasportare e maneggiare, ma sono pericolosi per l’applicatore, soprattutto se mescolati dove la polvere concentrata può essere respirata; tuttavia, non sono facilmente assorbiti dalla pelle come i concentrati emulsionabili. Molti pesticidi forniti per l’uso in giardino sono WP, poiché il rischio che questa formulazione bruci il fogliame è praticamente nullo, anche a dosi elevate. Al contrario, il vettore originale dei concentrati emulsionabili è generalmente un solvente aromatico, che può provocare bruciature fogliari a temperature superiori a 32,5°C in quantità molto basse. Le polveri bagnabili sono compatibili con la maggior parte delle attrezzature di applicazione. Non intasano gli ugelli se la sospensione viene mantenuta, a condizione che i filtri e le griglie degli ugelli siano di dimensioni adeguate. Le WP, invece, sono abrasive e possono causare un’usura più rapida di pompe e ugelli.

Figura 2. Varie formulazioni e confezioni di pesticidi (da Waxman, 1998).

- Polveri idrosolubili o polveri solubili. Il materiale tecnico delle polveri idrosolubili o polveri solubili (WSP o SP) è un solido finemente macinato, solubile in acqua, che può contenere una piccola quantità di agente umettante per favorirne la dissoluzione in acqua. Si applica facilmente al serbatoio di spruzzatura e si dissolve istantaneamente. Queste formulazioni non richiedono un’agitazione continua perché non formano precipitati. A causa della loro natura polverosa, le polveri solubili possono essere confezionate in pratici sacchetti idrosolubili che possono essere gettati nel serbatoio.

- Sacchetti idrosolubili. Sono disponibili sacchetti o confezioni idrosolubili per diverse polveri bagnabili e solubili (WSB o WSP). Questi prodotti sono confezionati in un contenitore solubile, in modo che il sacchetto interno possa essere inserito direttamente nel serbatoio di spruzzatura e si dissolva. Questo tipo di confezionamento elimina la necessità di misurare e riduce il pericolo di contaminazione.

- Concentrati, liquidi o soluzioni solubili in acqua. Il componente attivo dei liquidi idrosolubili o dei concentrati (S, WS, WSC o WSL) è solubile in acqua e viene preparato con acqua o con un solvente che si combina facilmente con l’acqua, come l’alcol. Quando i WSC si combinano con l’acqua nel serbatoio di spruzzatura, creano una vera e propria soluzione e non richiedono ulteriori agitazioni. Le soluzioni liquide, saline o amminiche sono comuni concentrati idrosolubili.

- Soluzioni di olio. Le soluzioni oleose sono prodotte utilizzando olio o un altro solvente organico. La formulazione può essere molto concentrata e deve essere diluita con olio prima dell’uso, oppure può essere offerta in forma pronta all’uso. Entrambe sono soluzioni autentiche che non richiedono agitazione. Le soluzioni di olio sono spray antiparassitari per la casa e il giardino pronti all’uso, offerti in bottiglie e contenitori di plastica con atomizzatori. Questi spray, che non sono aerosol, mirano ai parassiti o ai loro habitat. Le soluzioni di olio possono essere utilizzate come spray per le erbacce lungo le strade, nelle paludi e nelle pozze d’acqua per inibire le larve di zanzara o negli spray per insetti dei supermercati. A livello commerciale, vengono offerti come concentrati di olio pesticida da miscelare o come soluzioni pronte all’uso. La sostanza viene disciolta in olio e spruzzata; non include emulsionanti o agenti umettanti. Come nel caso dei concentrati emulsionabili, l’elevata concentrazione di solvente della soluzione oleosa può danneggiare le piante e deteriorare i componenti dell’irroratore in gomma. Le soluzioni ad alta concentrazione sono pericolose. Gli oli dormienti sono usati per sopprimere le cocciniglie degli alberi.

- Fluidi o sospensioni irrorabili. I flowable (F, FL), talvolta definiti sospensioni idrodispersibili, sono utili per le sostanze attive insolubili. La sostanza attiva viene impregnata su un diluente come l’argilla e poi trasformata in polvere. La polvere viene sospesa in una piccola quantità di liquido per ottenere una pasta o una crema densa. I flowable sono WP in sospensione misurati in volume. La combinazione di WP ed EC sta guadagnando popolarità. Nel serbatoio di spruzzatura, vengono combinati con l’acqua per produrre sospensioni. I flowables richiedono una minore agitazione e una minore quantità di liquido per acro perché sono più fini delle WP. Raramente intasano gli ugelli e si gestiscono bene come gli EC, ma richiedono filtri e schermi per ugelli più grandi. I flowables e gli Ecs hanno una minore fitotossicità.

- Fluidi secchi. I fluidi secchi (DF) sono polveri che sono state accuratamente suddivise e formate in granuli concentrati e privi di polvere. I flowables secchi si dissolvono in acqua e richiedono una notevole agitazione per mantenere una miscela omogenea. Il vantaggio principale di questa formulazione è che, pur essendo fornita asciutta, non è una polvere e può essere maneggiata facilmente. I flowable secchi non sono destinati ad essere applicati direttamente con un applicatore granulare. A differenza dei granuli progettati per l’applicazione a secco, queste formulazioni includono un’elevata percentuale di sostanze chimiche attive, spesso compresa tra il 75% e il 90%.

- Concentrati a volume ultraleggero. Un’applicazione di concentrato a volume ultraleggero (ULV) è un’applicazione a spruzzo di una formulazione non diluita inferiore a 5 L/ha per le colture in campo o a 50 L/ha per le colture arboree e arbustive. La formulazione può comprendere semplicemente il componente attivo con una piccola quantità di solvente. Utilizzare sempre formulazioni ULV senza ulteriore diluizione. Questi formulati richiedono spesso l’uso di attrezzature speciali per l’applicazione. Il vantaggio principale di un’applicazione ULV è che si può irrorare una vasta area con una piccola quantità di liquido. Si teme che gli spray ULV possano causare una deriva più grave rispetto alle soluzioni diluite, ma le prove sono inconcludenti. Le applicazioni ULV sono ora per lo più limitate a un numero ristretto di insetticidi. L’applicazione ULV è vietata a meno che non sia chiaramente indicata sull’etichetta o basata su una raccomandazione ufficiale.

- Formulazioni incapsulate o microincapsulate. Un metodo particolare incorpora la sostanza attiva (liquida o secca) in minuscole sfere permeabili di polimero o plastica di 15-50 um (10-6 m) di diametro. Queste sfere vengono poi combinate con agenti umettanti, addensanti e acqua per produrre la concentrazione di pesticida necessaria in forma fluida, che è di circa 0,2 kg per litro. La combinazione di pesticidi in spray può essere somministrata con spruzzatori standard dopo la necessaria diluizione. L’insetticida viene rilasciato lentamente nel tempo. I composti incapsulati sono relativamente sicuri da maneggiare. Sono più efficaci di altre formulazioni con lo stesso componente attivo per un periodo di tempo più lungo. Tuttavia, gli insetticidi preparati in questo modo possono rappresentare un rischio sostanziale per le api, poiché le api possono riportare le capsule di polline all’alveare.

- Polveri. Le polveri (D) sono i formulati pesticidi più semplici. Le polveri sono concepite per l’applicazione a secco e, salvo rare eccezioni, devono essere utilizzate esattamente come prescritto. Una polvere è una combinazione secca contenente una bassa concentrazione di componente attivo (in genere 1% -10%) e un vettore inerte. Le particelle possono percorrere distanze considerevoli dal campo trattato anche quando la velocità del vento è modesta. Gli erbicidi non vengono prodotti in polvere soprattutto per il rischio di deriva. Le polveri comportano un notevole rischio respiratorio per l’applicatore e lasciano un deposito visibile sulle piante. Hanno un ruolo minore nel controllo dei parassiti delle piante ornamentali e dell’erba. Le polveri sono i pesticidi meno efficaci dal punto di vista dei costi. La spiegazione è che le polveri si accumulano molto lentamente sul fogliame, a meno che non sia umido a causa della rugiada o della pioggia.

- Granuli. I granuli sono simili alle polveri, ma le particelle inerti sono molto più grandi. I granuli sono spesso creati aggiungendo una formulazione liquida del componente attivo (variabile dal 2 al 40%) a particelle di argilla o altri materiali porosi. Dopo l’applicazione, la sostanza inerte rilascia gradualmente il componente attivo. I granuli, in media, sono meno soggetti a deterioramento e lisciviazione rispetto ad altri prodotti. I granuli presentano anche un rischio minore di inalazione. Tuttavia, è spesso difficile calibrare con precisione gli spanditori granulari e ottenere una dispersione uniforme dei granuli. I formulati granulari vengono impiegati quasi esclusivamente come trattamenti del suolo. Possono essere messi direttamente sul terreno o sopra le piante; non aderiscono alle foglie delle piante. Possono essere utilizzati per combattere i parassiti che vivono a livello del suolo o al di sotto di esso, oppure possono essere assorbiti dalle radici e distribuiti in tutta la pianta. Questi ultimi sono spesso insetticidi o erbicidi sistemici. I granuli sono utilizzati solo per gli insetticidi e alcuni erbicidi. Variano dal 2 al 25% di a.i. e sono praticamente utilizzati solo in agricoltura, mentre gli insetticidi sistemici sotto forma di granuli possono essere ottenuti per l’erba e le piante ornamentali. I materiali granulari possono essere spruzzati in quasi tutte le ore del giorno, poiché possono essere applicati per via aerea con venti fino a 20 mph senza deriva, cosa difficile con gli spray o le polveri. Sono adatti anche per il trattamento del terreno durante la piantagione per proteggere le radici dagli insetti o per somministrare un prodotto sistemico alle radici per trasferirlo alle sezioni fuori terra di prati e piante ornamentali.

- Esche velenose. Un’esca tossica è un pesticida combinato con un ingrediente gustoso che attira un determinato parassita. I parassiti vengono uccisi ingerendo una dose letale di veleno, in un unico pasto o nel tempo. Le esche vengono occasionalmente utilizzate per controllare i ratti. Sebbene non sia necessario coprire l’intera area, l’esca deve essere collocata nelle zone in cui è probabile che venga prelevata. La percentuale di componenti attivi nelle formulazioni delle esche è relativamente bassa, spesso inferiore al 5%; inoltre, vengono utilizzate solo quantità modeste di pesticida. La contaminazione ambientale può essere ridotta poiché il “metodo di applicazione” limita la quantità di pesticida immessa nell’ambiente. Le esche, invece, possono essere appetibili per gli animali non bersaglio. Se un’esca non è sufficientemente selettiva, è necessario prendere ulteriori precauzioni per evitare che le specie non bersaglio la raggiungano, attraverso un corretto posizionamento o l’uso di schermi e scatole.

- Fumiganti. I fumiganti sono una categoria relativamente ampia di composti. Si tratta di una miscela di composti che emettono gas, vapori, fumi o fumi e sono progettati per uccidere insetti, microrganismi o roditori. I fumiganti possono essere liquidi, solidi o gas volatili. Vengono utilizzati per trattare gli interni di case, oggetti e materiali che possono essere chiusi per mantenere il fumigante contenuto. I fumiganti per il suolo sono utilizzati anche per gestire nematodi, larve e adulti di insetti e semi di erbe infestanti nei vivai di orticoltura, nelle serre e nei terreni agricoli di alto valore, come il tabacco. A seconda del fumigante, può essere necessario coprire i terreni trattati con teli di plastica per diversi giorni, in modo da contenere la sostanza chimica volatile e consentirle di avere il massimo impatto.

- Coadiuvanti (additivi). Un coadiuvante è una sostanza chimica che viene aggiunta a un pesticida per migliorarne l’efficacia o per prevenire la fitotossicità o la deriva. I coadiuvanti sono più comuni nei prodotti per l’irrorazione fogliare. I coadiuvanti sono già inclusi nella maggior parte delle formulazioni di pesticidi.

Esistono diversi tipi di coadiuvanti:

- Gli agenti bagnanti e gli emulsionanti sono spesso aggiunti per aumentare la capacità del pesticida di mescolarsi con l’acqua e/o di ricoprire le superfici trattate.

- Gli spargitori sono sostanze chimiche che aumentano la superficie di un determinato volume di liquido su un solido o un altro liquido. Consentono inoltre di distribuire uniformemente i pesticidi sulle superfici trattate.

- Gli adesivi aumentano l’adesione del prodotto chimico alla superficie trattata, migliorandone la durata, soprattutto in condizioni climatiche sfavorevoli Molti spargitori sono anche in grado di bagnare e spargere.

- i penetranti sono composti umettanti, oli o concentrati di olio che aumentano l’assorbimento di un pesticida sistemico da parte della pianta.

- Gli agenti disperdenti sono composti solidi o liquidi che diminuiscono la coesione di particelle simili. Per favorire la dispersione e la sospensione dei costituenti, i disperdenti e gli agenti sospensivanti vengono utilizzati durante la produzione di concentrati emulsionabili e polveri bagnabili.

- I coadiuvanti schiumogeni e i soppressori sono sostanze chimiche tensioattive che producono una schiuma a rapido drenaggio per massimizzare il contatto dello spray con la superficie della pianta. La schiuma aiuta a isolare la superficie e a rallentare il tasso di evaporazione. I soppressori di schiuma riducono il potenziale di bolle di un pesticida o di una formulazione durante la miscelazione e l’applicazione.

Box 3: Scansionare il codice QR per accedere al database delle sostanze attive nell’UE

(https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances).

Le formulazioni così come vengono realizzate spesso includono tutti i coadiuvanti essenziali in concentrazioni sufficienti per tutti o la maggior parte degli scopi. Tuttavia, può essere necessario che l’applicatore aggiunga alcuni coadiuvanti. Gli agenti umettanti e gli spandiconcime sono probabilmente i coadiuvanti utilizzati dall’applicatore. Queste sostanze sono note come surfattanti.

I surfattanti sono “agenti tensioattivi” che abbassano la tensione superficiale dell’acqua, consentendo alla soluzione da spruzzare di diffondersi più facilmente sulla superficie trattata. Gli agenti di compatibilità sono sempre più utilizzati per consentire la combinazione di due o più pesticidi o di un pesticida con un fertilizzante. Gli agenti addensanti, spesso noti come agenti di riduzione della deriva, sono sempre più utilizzati in quanto la deriva diventa un problema sempre più grave. I coadiuvanti vengono applicati solo se l’etichetta del prodotto lo specifica. I coadiuvanti sono specificamente vietati su alcune etichette di pesticidi. Tenete sempre presente che l’aumento dell’efficacia di un pesticida può aumentare il potenziale di fitotossicità e di danno alle specie non bersaglio e all’ambiente.

Categorizzazione dei pesticidi

I pesticidi sono definiti come qualsiasi sostanza chimica utilizzata direttamente per gestire le popolazioni di parassiti o per evitarne o ridurne i danni. Non tutti i pesticidi uccidono l’organismo bersaglio. Alcuni fungicidi, ad esempio, sopprimono lo sviluppo dei funghi senza ucciderli, mentre gli attrattori e i repellenti si limitano ad attirare un parassita o a distoglierlo da un luogo specifico. I pesticidi possono essere classificati in numerosi modi, ognuno con il proprio valore per un determinato scopo. Ad esempio, possiamo classificare i pesticidi in base a:

- La loro composizione chimica.

- Strategie d’uso (ad esempio, fungicidi fogliari o al suolo).

- Il parassita bersaglio (ad esempio, insetticida per tarme piralide).

- L’organismo del gruppo target (ad esempio, erbicidi, insetticidi).

Chimica del pesticida

Questo elenco esclude i pesticidi che non sono generalmente utilizzati come agenti di controllo dei parassiti o che non sono direttamente velenosi per l’insetto (attrattori e repellenti). I pesticidi chimici sono classificati in due tipi: inorganici e organici. Una terza classe di pesticidi, come vedremo, comprende le sostanze chimiche che causano malattie in natura.

- Pesticidi inorganici. I pesticidi inorganici non contengono carbonio. Sono di natura minerale e in genere contengono rame, zolfo o zinco. In passato, i pesticidi inorganici erano importanti e rappresentavano i composti principali utilizzati per la gestione dei parassiti. Tuttavia, sono generalmente dannosi per un’ampia varietà di specie, il che è spesso indesiderabile. Sono anche meno efficaci di molti prodotti chimici organici in generale. Sebbene alcuni abbiano una modesta tossicità acuta per l’uomo, composti come il piombo, il mercurio e l’arsenico hanno causato gravi preoccupazioni per la salute e l’ambiente e il loro uso è stato vietato o fortemente limitato.

Box 4: Scansiona il codice QR per accedere alla pagina web dell’European Plant Protection Oragnization (EPPO) che riporta i database dei prodotti fitosanitari per ogni Stato membro dell’UE.(https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_protection_products/registered_products).

- Pesticidi organici. Il carbonio è presente nei pesticidi organici. I pesticidi organici sono composti da idrogeno, ossigeno, azoto, zolfo e altri elementi. La maggior parte dei pesticidi in uso oggi è costituita da sostanze chimiche organiche. Alcuni pesticidi organici sono generati o prelevati direttamente dalle piante. La stragrande maggioranza, tuttavia, è costituita da sostanze prodotte. Queste sostanze chimiche sono responsabili dell’aumento dell’uso dei pesticidi dal 1940. Spesso sono abbastanza potenti e semplici da usare, sono ragionevolmente economici e alcuni sono particolarmente specializzati nella loro azione. Tuttavia, sono stati al centro delle preoccupazioni per la salute e l’ambiente e sono i pesticidi più frequentemente collegati all’uso e all’abuso di pesticidi.

- Pesticidi biologici (o microbiologici). I pesticidi microbici sono una classe separata di sostanze per il controllo dei parassiti. Si tratta di batteri, virus e funghi che infettano alcune specie di parassiti e causano malattie. Nonostante il fatto che occasionalmente li introducano attivamente in numero adeguato, a volte esistono naturalmente in particolari regioni, rendendo fattibile un grado di controllo ragionevolmente elevato. Spesso svolgono attività molto particolari e sono sostanzialmente innocui per le specie diverse da quelle che prendono di mira. Tuttavia, gli insetticidi microbici approvati per l’uso sono pochi e hanno dato risultati contrastanti. Il batterio Bacillus thuringiensis (Bt) è l’esempio più noto. È stato impiegato in qualche misura per controllare una varietà di bruchi, mosche, vermi e piralide.

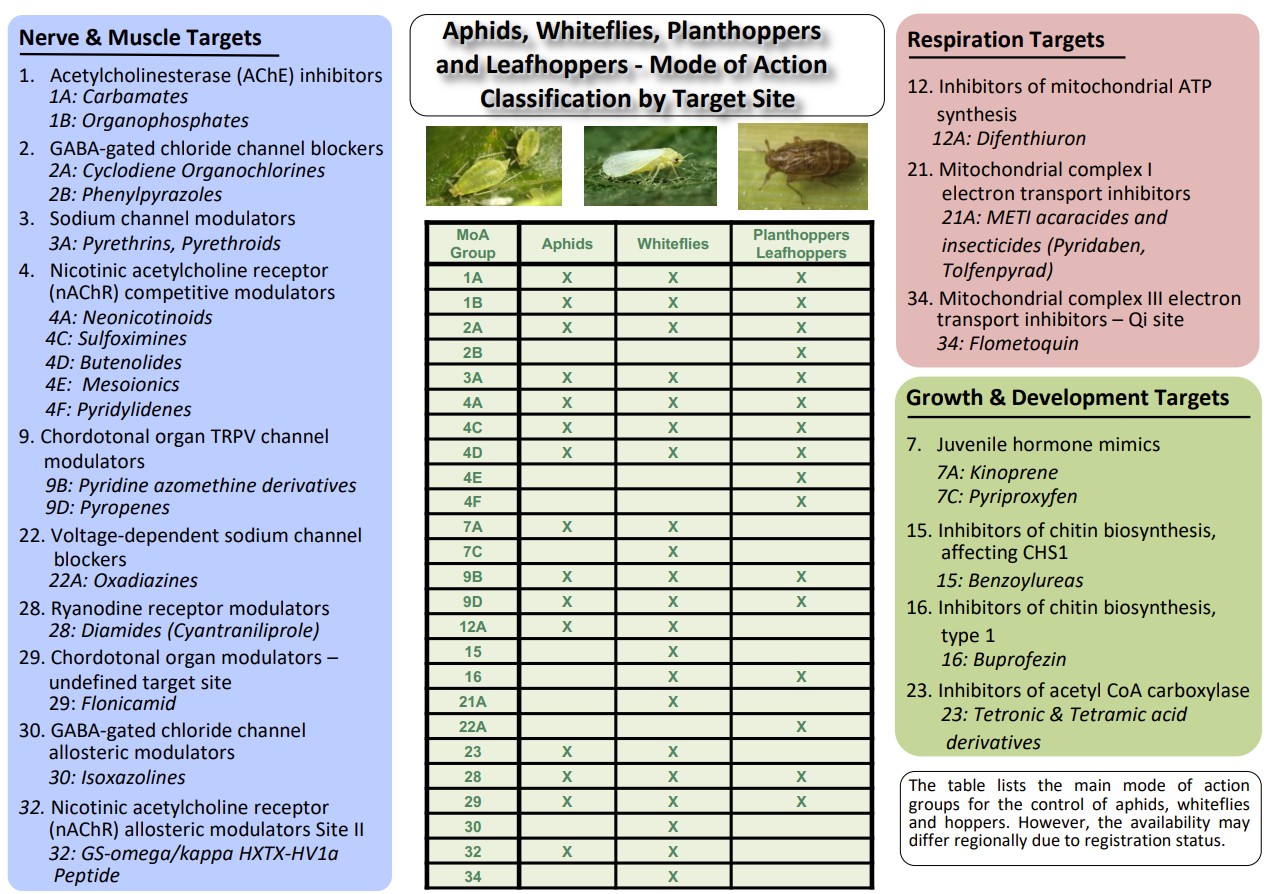

3. INSETTICIDI

I pesticidi sono spesso classificati in base alla loro deposizione o dispersione sulle o all’interno delle piante trattate; tuttavia, si possono fare le seguenti distinzioni:

- Insetticidi ad azione locale. Attaccano direttamente il parassita, oppure devono essere dispersi il più uniformemente possibile sulla superficie della pianta, dove avviene l’assorbimento da parte dell’insetto. Molti pesticidi hanno una buona profondità d’azione, permeando la foglia e raggiungendo gli insetti nascosti nella parte inferiore della foglia che non vengono contattati direttamente dall’insetticida. La profondità d’azione è fondamentale, soprattutto nella soppressione degli stadi larvali di insetti minatori come le larve della minatrice della barbabietola (Pegomyia hyoscyami). Gli insetticidi ad attività prevalentemente locale sono gli idrocarburi clorurati, numerosi esteri organici di H₃PO₄ e i carbammati con una buona azione penetrante.

- Insetticidi ad azione sistemica. Vengono immediatamente assorbiti dalle piante e trasferiti al sistema vascolare. A seconda dell’applicazione, l’assorbimento avviene attraverso le radici o le parti fuori terra della pianta. Lo xilema è la modalità principale di distribuzione, ma il floema e il trasferimento da cellula a cellula sono altre opzioni praticabili. La durata dell’attività è determinata dal tipo di materiale, dal grado di degradazione nella pianta o nel terreno e dalle circostanze ambientali. È possibile conservare un tempo di protezione notevolmente più lungo se, durante la perforazione o la semina, si utilizzano granulati per creare un deposito di materiale all’interno del terreno, grazie al quale il principio attivo viene rilasciato lentamente e assorbito dalle piante. Di seguito sono riportati alcuni dei vantaggi più significativi dell’utilizzo di insetticidi sistemici:

- Il rapido assorbimento attraverso le piante riduce il rischio per gli insetti utili. Solo gli insetti che succhiano o si nutrono delle piante vengono colpiti poche ore dopo il trattamento, mentre gli avversari naturali come le api non vengono toccati.

- Anche i parassiti nascosti sono raggiunti da una buona dispersione delle piante, mentre i trattamenti ad azione locale li influenzano solo in minima parte o per nulla.

- A causa della loro rapida adozione, non sono generalmente influenzati da variabili esterne.

Tossicologia e modalità d’azione (MoA). La modalità d’azione di un pesticida è il modo in cui agisce sui parassiti bersaglio. Tutti i pesticidi alterano vari processi metabolici allo stesso modo; ma il modo in cui lo fanno, la loro modalità d’azione, è spesso difficile da stabilire e in molti casi è sconosciuto o solo parzialmente compreso. Gli insetticidi sono classificati in sette tipi in base al loro metodo d’azione: tossici fisici, veleni neurologici, bloccanti metabolici, veleni citolitici, tossine muscolari e composti alchilanti.

Tossici fisici. Le tossine fisiche sono sostanze che agiscono meccanicamente per ostacolare qualsiasi attività fisiologica, piuttosto che biochimicamente o neurologicamente. Ne sono un esempio gli oli utilizzati per controllare le zanzare bloccando o ostruendo le loro aperture respiratorie, così come gli oli più pesanti utilizzati per controllare le cocciniglie bloccando le loro aperture respiratorie sugli alberi da frutto anche durante la stagione dormiente. Anche le polveri inerti e abrasive come le diatomee e il gel di silice sono tossici fisici. Questi composti uccidono assorbendo le cere dalla cuticola degli insetti, causando una continua perdita di umidità nel corpo dell’insetto, con conseguente disseccamento e morte per disidratazione.

Veleni citoplasmatici, neurologici e muscolari, inibitori metabolici, tossine citolitiche e agenti alchilanti.

I principali insetticidi di queste categorie sono:

Insetticidi di origine microbica.

- Piretro e piretrine. Il piretro è un estratto secco di fiori di crisantemo. L’estratto contiene circa la metà delle potenti sostanze chimiche insetticide note come piretrine. Questi esteri altamente lipofili entrano rapidamente nel sistema nervoso di molti insetti e li paralizzano. Sia l’isolato di piretro grezzo che le piretrine raffinate si trovano in una varietà di prodotti commerciali, la maggior parte dei quali sono solubili in distillati di petrolio. Alcune vengono fornite in bombole pressurizzate (dette “bug-bomb”), generalmente insieme ai sinergizzanti piperonilbutossido e altri composti sinergici. La degradazione enzimatica della piretrina è rallentata dai sinergizzanti. In alcuni prodotti commerciali sono presenti anche altri pesticidi. Questi sono inclusi perché l’impatto paralizzante immediato delle piretrine sugli insetti non è necessariamente fatale. I prodotti chimici a base di piretro e piretrine sono utilizzati soprattutto per controllare i parassiti interni. Non sono sufficientemente stabili alla luce e al calore per rimanere attivi sulle colture. I pesticidi chimici (insetticidi), noti come piretroidi (chimicamente paragonabili alle piretrine) forniscono la stabilità necessaria per l’uso agricolo. Tossicologia e MoA. Il piretro provoca allergie cutanee e respiratorie, molto probabilmente a causa dei componenti non insetticidi. A seguito di esposizioni, si sono verificati eczemi da contatto e risposte respiratorie allergiche (rinorrea e asma). Esiste un’elevata reattività incrociata con il polline di ambrosia. Sono state documentate anche singole incidenze di sintomi anafilattici e pneumonitici. Sebbene le piretrine raffinate sembrino mantenere alcune qualità irritanti e/o sensibilizzanti, sono probabilmente meno allergeniche. Le piretrine vengono assunte per via orale e inalata, ma solo marginalmente attraverso la pelle non danneggiata. Gli enzimi epatici dei mammiferi le idrolizzano in composti inerti in modo estremamente efficiente. Questa rapida degradazione, unita alla loro limitata biodisponibilità, è probabilmente responsabile della loro bassa tossicità nei mammiferi. Tremori, atassia, respirazione difficoltosa e salivazione sono stati osservati nei cani a cui sono state somministrate dosi elevate. Una neurotossicità simile nell’uomo è stata documentata raramente, se non mai, anche in persone che hanno usato le piretrine per il trattamento dei parassiti del corpo (contatto esterno) o il piretro come antielmintico (ingestione). In situazioni di esposizione umana a questi tipi di prodotti, è necessario prendere in considerazione altre tossine presenti nei prodotti. Il piperonilbutossido e l’n-ottilbicicloeptene dicarbossimide, i sinergizzanti, hanno una tossicità modesta nell’uomo, ma gli organofosfati o i carbammati presenti possono essere dannosi. Le piretrine non inibiscono l’enzima colinesterasi. Attualmente non esistono test pratici che possano essere utilizzati per convalidare l’assorbimento dei metaboliti delle piretrine o l’impatto sugli enzimi o sui tessuti umani.

- Bacillus thuringiensis (Bt). Diversi ceppi di Bacillus thuringiensis sono dannosi per gli insetti. Questi organismi vengono coltivati prima di essere estratti sotto forma di spore per essere utilizzati come pesticidi. Le tecniche di produzione sono molto diverse. L’azione insetticida è causata da veleni proteici e nucleotidici prodotti dalle forme vegetative (che infettano gli insetti). Le spore sono confezionate sotto forma di polveri bagnabili, concentrazioni fluide e granuli per il trattamento delle colture in campo per il controllo delle zanzare e della mosca nera. Sono efficaci contro le larve di falene, zanzare e alcuni coleotteri. Tossicologia e MoA. I ceppi di Bacillus thuringiensis disponibili in commercio sopravvivono all’iniezione nel topo e almeno una delle tossine insetticide raffinate è dannosa per i topi. Le infezioni umane sono state estremamente rare (due casi documentati) e non sono stati riportati casi di neurotossicità umana. Secondo le indagini che hanno coinvolto il consumo intenzionale da parte di partecipanti umani, il batterio può indurre gastroenterite, anche se è improbabile. Negli Stati Uniti, i prodotti a base di B. thuringiensis non sono soggetti a restrizioni di tolleranza residua sulle materie prime agricole. Non sono stati segnalati effetti irritativi o sensibilizzanti nei dipendenti che preparano e applicano prodotti commerciali.

- Spinosidi. Spinosad e spinetoram appartengono a questa classe. Gli spinosyns sono una nuova classe di insetticidi derivati dalla fermentazione con un’elevata attività e un ridotto impatto ambientale. Le prime ricerche hanno rivelato che l’effetto principale dello spinosyn A danneggia il sistema nervoso degli esapodi e altera la funzione neuronale stimolando i motoneuroni e generando spasmi muscolari involontari, che possono portare all’immobilizzazione e alla morte. Il meccanismo d’azione dello spinosad potrebbe essere il contatto diretto attraverso la tossicità della superficie cutanea o l’ingestione attraverso la tossicità alimentare. Lo spinosad agisce su tutti gli stadi degli insetti, dalle uova, alle larve, agli adulti, per contatto. Mentre le uova devono essere spruzzate direttamente, i bruchi e gli adulti possono essere dosati adeguatamente per contatto con le superfici trattate. Lo spinosad è più efficace se ingerito, con una migliore selettività verso gli insetti bersaglio e un’azione ridotta contro numerosi predatori benefici, mammiferi e creature acquatiche o aeree.

- Saponi insetticidi. Questi saponi sono sali alcalini di acidi grassi. Per la produzione di questi saponi si possono utilizzare potassio e sodio. Tossicologia e MoA. Questi sali di acidi grassi agiscono abbassando la tensione superficiale dell’acqua, permettendo all’acqua di entrare attraverso gli spiracoli dell’insetto e riducendo la disponibilità di ossigeno, con conseguente soffocamento e morte. Questi prodotti chimici sono efficaci contro i parassiti a corpo molle, come afidi, acari, cocciniglie e mosche bianche. Questi prodotti non sono pericolosi per gli animali e la maggior parte di essi è biodegradabile.

Insetticidi sintetici

- Insetticidi organofosfati. Questi pesticidi agiscono in gran parte fosforilando l’enzima acetilcolinesterasi (ACHE) ai terminali nervosi per danneggiare insetti e animali. L’enzima è necessario per un’adeguata propagazione dell’impulso nervoso dai neuroni alle cellule muscolari e ghiandolari, nonché ad altre cellule nervose nei gangli autonomi e nel cervello. Tossicologia e MoA. Prima che compaiano sintomi e indicazioni di avvelenamento, una percentuale cruciale della massa enzimatica tissutale deve essere inattivata dalla fosforilazione. Quando si perde una quantità sufficiente di attività enzimatica, l’acetilcolina (Ach, la sostanza che trasmette gli impulsi) si accumula alle giunzioni neuroeffettrici colinergiche (effetti muscarinici), alle giunzioni nervo-muscolari scheletriche e ai gangli autonomi (effetti nicotinici) e nel cervello. Concentrazioni elevate di ACh promuovono la contrazione muscolare e la secrezione alle giunzioni nervose colinergiche con le cellule muscolari lisce e ghiandolari, rispettivamente. L’eccesso di ACh nelle giunzioni del muscolo scheletrico può essere eccitatorio (causando contrazioni muscolari), ma può anche danneggiare o immobilizzare la cellula depolarizzando il piatto terminale. Elevate concentrazioni di ACh nel cervello producono anomalie sensoriali e comportamentali, nonché incoordinazione e diminuzione delle prestazioni motorie. Le cause più comuni di mortalità da avvelenamento da organofosfati sono la depressione respiratoria e l’edema polmonare. Il recupero dipende in ultima analisi dalla produzione di nuovi enzimi in tutti i tessuti chiave. L’inalazione, l’ingestione e la penetrazione cutanea sono tutti metodi efficaci per assorbire gli organofosfati. L’avvelenamento è in qualche misura influenzato dalla velocità di assorbimento dell’insetticida. Il fegato è il principale sito di degradazione; i tassi di idrolisi variano notevolmente tra i vari composti. I sintomi più comuni sono stati la debilitazione o la paralisi e la perdita di sensibilità delle estremità, in particolare delle gambe, che possono durare da settimane ad anni. La maggior parte di questi eventi insoliti si è verificata in seguito a un episodio di avvelenamento acuto da anticolinesterasi, anche se altri non si sono verificati. Solo alcuni dei numerosi pesticidi organofosfati sono stati collegati alla neuropatia tardiva nell’uomo. Altre caratteristiche degli organofosfati possono renderli più pericolosi di quanto non indichino le stime di tossicità di base. Negli insetticidi conservati a lungo (ad esempio, il malathion) si possono formare sottoprodotti che bloccano sostanzialmente gli enzimi epatici coinvolti nella degradazione del malathion, aumentandone la tossicità. Alcuni organofosfati sono particolarmente inclini ad accumularsi nel tessuto adiposo, prolungando la necessità di un antidoto quando il pesticida accumulato viene reintrodotto nel flusso sanguigno. Gli studi sugli animali hanno anche dimostrato che quando due o più organofosfati vengono ingeriti contemporaneamente, gli enzimi cruciali per la degradazione di uno vengono bloccati dall’altro. Non è noto se questa interazione abbia un ruolo nelle intossicazioni umane.

- Piretroidi. Questi pesticidi sintetici contemporanei sono chimicamente paragonabili alle piretrine naturali, ma sono stati modificati per essere più stabili in natura. Attualmente sono comunemente utilizzati in agricoltura, nelle case e nei giardini, oltre che nel trattamento delle malattie ectoparassitarie. I piretroidi sono disponibili in varie forme, tra cui materiali emulsionabili, polveri, granuli e concentrati per applicazioni a basso volume. Possono essere abbinati ad altri pesticidi (alcuni dei quali particolarmente letali) nel prodotto tecnico o in un contenitore combinato con altri insetticidi al momento dell’applicazione. Tossicologia e MoA. Sebbene diversi piretroidi causino una grave neurotossicità negli animali da esperimento se somministrati per via endovenosa e altri siano tossici se assunti per via orale, la tossicità sistemica per inalazione e assorbimento cutaneo è trascurabile. Sono stati registrati pochissimi casi di avvelenamento da piretroidi nell’uomo. Sebbene lo scarso assorbimento possa spiegare la bassa tossicità di alcuni piretroidi, è più probabile che la colpa sia della rapida degradazione da parte degli enzimi epatici dei mammiferi. Il rene elimina rapidamente la maggior parte dei metaboliti dei piretroidi, almeno in parte. Dosi estremamente elevate assorbite possono produrre incoordinazione, tremori, bava, vomito e diarrea. Dosi eccessive hanno provocato convulsioni in animali da esperimento. Oltre alla neurotossicità sistemica, diversi piretroidi provocano spiacevoli parestesie (sensazioni anomale) quando i materiali fluidi o volatilizzati entrano in contatto con la pelle umana. Si notano sensazioni di puntura, bruciore, eritema e formicolio, che si sviluppano fino all’intorpidimento. La zona più colpita è il viso, ma occasionalmente anche le mani e il collo. La sudorazione, l’esposizione alla luce solare o al calore e l’applicazione di acqua esacerbano le sensazioni spiacevoli. Non tutti i piretroidi provocano una forte reazione parestesica; essa è più evidente dopo l’esposizione a piretroidi con gruppi ciano, come il fenvalerato, la cipermetrina e il fluvalinato. La sensibilizzazione non è il risultato della risposta parestesica. L’incidenza o l’intensità della reazione non è influenzata dalla razza, dal tipo di pelle o dalla predisposizione alle malattie allergiche. Il trattamento con permetrina per l’infestazione da pidocchi o pulci può indurre prurito e bruciore nel punto di applicazione, anche se si tratta per lo più di un’amplificazione delle sensazioni generate dai parassiti e non è caratteristica della reazione parestesica di cui sopra. Salivazione, irritabilità, tremori e atassia, calo della pressione sanguigna e mortalità sono stati osservati in animali da esperimento a cui sono stati somministrati i piretroidi più velenosi a dosaggi elevati. È tipica l’acidosi metabolica acuta. Alcune formulazioni di fluvalinate sono altamente corrosive a causa dell’uso di componenti insoliti del solvente. I piretroidi non inibiscono la colinesterasi.

- Neonicotinoidi. Le basse concentrazioni di neonicotinoidi sono estremamente efficaci e relativamente benigne per le persone. Il termine si traduce direttamente in “nuovi insetticidi come la nicotina”. Condividono le proprietà chimiche della nicotina. I neonici o NNI sono occasionalmente utilizzati per abbreviare il termine neonicotinoidi. Nel 2005 l’UE ha autorizzato il primo neonic. I pesticidi neonici sono sistemici. I pesticidi sistemici vengono assorbiti dalla pianta e trasportati in tutta la pianta, a differenza dei pesticidi di contatto, che rimangono sulle parti della pianta trattate (come le foglie) dopo l’applicazione (foglie, radici e fiori, nonché polline e nettare). I neonici sono molto meno velenosi per mammiferi, uccelli e altre creature superiori rispetto agli invertebrati, come gli insetti. I neonici danneggiano il sistema nervoso centrale degli insetti, causandone la paralisi e la morte. Situazione attuale dei neonicotinoidi nell’UE. Per salvaguardare le api da miele, nel 2013 la Commissione ha limitato fortemente l’uso di sostanze chimiche per la protezione delle piante e delle sementi trattate (Regolamento (UE) n. 485/2013). Queste sementi includevano tre di questi neonicotinoidi: clothianidin, imidacloprid e thiamethoxam. Dieci Paesi dell’UE hanno ripetutamente rilasciato autorizzazioni di emergenza per l’uso dei tre neonicotinoidi imidacloprid, thiamethoxam e clothianidin nelle barbabietole da zucchero, dopo il divieto di tutte le applicazioni all’aperto di queste sostanze chimiche nel maggio 2018 e il mancato rinnovo dell’autorizzazione del thiacloprid il 3 febbraio 2020. L’EFSA ha stabilito che l’acetamiprid, un altro neonicotinoide, presenta un rischio minimo per le api. Di conseguenza, l’uso di questa sostanza chimica non dovrebbe essere vietato o soggetto a ulteriori limitazioni normative.

Box 5: Scansiona il codice QR per saperne di più sull’uso e la regolamentazione dei neonicotinoidi nell’UE e sui loro effetti non mirati sugli insetti utili

(https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/ap proval-active-substances/renewal- approval/neonicotinoids_en#:~:text=Neonicoti noids%20are%20active%20substances%20us ed,%22neonics%22%20or%20%22NNIs%22).

- Regolatori della crescita degli insetti. Il metoprene è un estere di idrocarburi a catena lunga che agisce come regolatore della crescita degli insetti. È attivo contro un’ampia gamma di specie di insetti. Tra le formulazioni vi sono bricchette, spray ed esche a lento rilascio. Il metoprene non irrita né sensibilizza le persone o gli animali da laboratorio. Negli animali da esperimento la tossicità sistemica è minima. Non sono stati segnalati casi di avvelenamento umano o reazioni gravi tra il personale esposto.

- Zolfo inorganico. Lo zolfo elementare è un acaricida e fungicida comunemente usato su frutteti, colture ornamentali, ortaggi e altre colture. Viene prodotto e applicato sotto forma di polvere in particelle di varie dimensioni, oppure viene miscelato con vari minerali per favorire la fluidità, o ancora viene utilizzato come emulsione acquosa o polvere bagnabile. Tossicologia e MoA. Lo zolfo elementare irrita un po’ la pelle e la polvere dispersa nell’aria irrita gli occhi e le vie respiratorie. In condizioni di caldo e sole, lo zolfo depositato dal fogliame può essere ossidato in sgradevoli ossidi di zolfo gassosi, estremamente irritanti per gli occhi e il sistema respiratorio. La polvere di zolfo, se consumata, provoca catarsi e veniva usata in medicina (tipicamente insieme alla melassa) a questo scopo. Nell’intestino crasso si genera un po’ di idrogeno solforato, che può costituire un rischio pericoloso. Un adulto, invece, è sopravvissuto a un’assunzione di 60 grammi. Lo zolfo colloidale ingerito viene rapidamente assorbito dall’intestino e scaricato nelle urine.

- Repellenti per insetti

- Dietiltoluamide (DEET). È uno dei repellenti liquidi per insetti più diffusi oggi sul mercato. Può essere applicato sulla pelle o su materiali. Viene comunemente preparato in contenitori pressurizzati utilizzando alcool etilico o isopropilico. Tossicologia e MoA. Per molti anni il DEET è stato efficace e ben accettato come repellente per insetti applicato all’epidermide umana, ma ha causato pizzicore, lieve irritazione e, in rari casi, desquamazione. Il DEET è stato collegato a dermatiti da contatto e al peggioramento di condizioni cutanee preesistenti in alcune circostanze. È piuttosto irritante per gli occhi, anche se non è corrosivo. Gravi effetti collaterali si sono verificati quando è stato somministrato su porzioni di pelle rimaste occluse durante il sonno in circostanze tropicali. In queste condizioni, la pelle diventava rossa e sensibile, poi si vescicava e si erodeva, lasciando gravi chiazze denudate e piangenti che richiedevano molto tempo per guarire. La maggior parte di queste reazioni gravi ha provocato cicatrici permanenti. Il DEET viene facilmente assorbito attraverso la pelle e il tratto gastrointestinale. Alcune ore dopo l’esposizione cutanea nel modo indicato, sono state registrate concentrazioni ematiche di circa 3 mg per litro. Le risposte tossiche encefalopatiche sembrano essersi verificate in rari casi in seguito a somministrazione cutanea, per lo più in giovani sottoposti a terapia intensiva. L’ingestione è stata la fonte più comune di avvelenamento sistemico, sia intenzionale negli adulti che non intenzionale nei bambini piccoli. Il DEET deve essere usato con cautela in caso di acne, dermatite, tendenza atopica o qualsiasi problema cutaneo persistente. Non deve essere somministrato su nessuna regione cutanea che possa entrare in contatto diretto con un’altra epidermide per un periodo di tempo prolungato. Quando si usa il DEET sui bambini, occorre usare estrema cautela. Si devono usare solo prodotti a bassa concentrazione (circa il 15%) e l’applicazione deve essere limitata alle parti di pelle esposte, usando il minor repellente possibile. Se è necessaria una protezione repellente continua, il DEET deve essere sostituito da un repellente con un’altra sostanza. In caso di mal di testa o di qualsiasi forma di disturbo emotivo o comportamentale, interrompere immediatamente l’uso del DEET.

FUNGICIDI

- I fungicidi sono ampiamente utilizzati nell’industria, nell’agricoltura, in casa e in giardino per una serie di scopi, tra cui la protezione dei semi durante lo stoccaggio, il trasporto e la germinazione. All’aperto, in magazzino e durante il trasporto, vengono protetti frutti, fiori, colture ed erbe.

- Le muffe che danneggiano le superfici verniciate vengono soppresse.

- Controllo della melma nelle paste di carta

- Protezione di tappeti e tessuti in casa

- Il potenziale dei fungicidi di avere effetti nocivi sulle persone varia notevolmente. Tradizionalmente, alcune delle più terribili epidemie di avvelenamento da pesticidi si sono verificate in seguito all’assunzione errata di grano da semina trattato con Hg organico o esaclorobenzene. Tuttavia, per numerose ragioni, è improbabile che la maggior parte dei fungicidi attualmente in uso produca avvelenamenti frequenti o sistemici:

- Molti hanno una scarsa tossicità intrinseca negli animali e sono scarsamente assorbiti.

- Molti sono preparati come sospensioni di polveri o granuli igroscopici, rendendo improbabile un assorbimento rapido ed efficace.

- Le tecniche di impiego sono tali che solo un piccolo numero di persone è fortemente esposto.

Oltre all’avvelenamento da pesticidi sistemici, i fungicidi hanno probabilmente prodotto un numero sproporzionato di lesioni irritanti alla pelle e alle mucose, nonché alcune sensibilizzazioni cutanee. I fungicidi sono classificati in due tipi in base al loro metodo d’azione: difensivi o ad azione superficiale e terapeutici o ad azione sistemica (interna). Per quanto riguarda gli insetticidi, è impossibile spiegare tutti gli agenti o le formulazioni oggi disponibili in commercio, quindi questo articolo si riferirà solo ai tipi inorganici (vedi Box 4, Box 5 e Box 7).

Box 6: Modalità d’azione (Moa) degli insetticidi registrati per il controllo degli insetti che si nutrono di linfa. Scansiona il codice QR per saperne di più sul MoA degli insetticidi

(https://irac-online.org/modes-of-action/)

Fungicidi protettivi o tensioattivi. Molti fungicidi commerciali oggi in uso sono classificati come fungicidi protettivi o topici. Spesso vengono applicati sulle foglie delle piante sotto forma di polveri o spray. Questi materiali non penetrano la cuticola della pianta e non vengono teletrasportati all’interno della pianta, mentre i fungicidi sistemici più moderni vengono assunti dalla pianta attraverso le radici, le foglie o i semi e vengono teletrasportati all’interno del corpo vegetale. La maggior parte dei funghi patogeni penetra nell’epidermide e si diffonde nei tessuti della pianta. Se si utilizza un fungicida protettivo, per essere efficace deve essere spruzzato prima che le spore raggiungano la pianta. Solo alcuni funghi (per esempio, l’oidio) sono limitati alla superficie fogliare e in queste circostanze i fungicidi conservanti possono avere anche un’attività eradicante. Per essere efficaci, i fungicidi conservanti devono soddisfare i seguenti criteri: devono avere una fitotossicità minima e, di conseguenza, non devono danneggiare la pianta durante il trattamento.

- Devono essere velenosi per la spora fungina o trasformarsi rapidamente in una forma nociva all’interno della spora prima che il fungo penetri nella barriera epidermica.

- Devono essere in grado di penetrare la spora e raggiungere il bersaglio.

- Poiché la maggior parte dei fungicidi viene somministrata per via fogliare, devono essere progettati per essere resistenti agli agenti atmosferici quando vengono applicati sulla pianta.

Nessuno dei fungicidi antifungini attualmente in uso è totalmente atossico. Poiché i funghi e le piante condividono percorsi metabolici o fisiologici simili e il fungo è un’infezione all’interno della pianta, è molto difficile sviluppare un fungicida veramente non fitotossico che possa bloccare con precisione un processo o una reazione in uno dei due senza influenzare l’altro. I fungicidi possono essere somministrati come spray o polvere su semi, foglie o frutti. Per avere successo, una polvere deve fornire una copertura costante, il che richiede particelle di piccole dimensioni. La spruzzatura è la forma di applicazione più comune. Poiché il fungicida può essere somministrato in soluzione o come sospensione fine, la riduzione delle dimensioni delle particelle aumenta l’efficacia del fungicida.

Fungicidi metallici inorganici e organici

I composti inorganici come lo zolfo, il rame e il mercurio sono stati i primi fungicidi.

Zolfo. Uno dei fungicidi più importanti era lo zolfo, sia da solo che in miscela con lo zolfo calcico. Lo zolfo in spray e in polvere è stato utilizzato per combattere la muffa sugli alberi da frutto nell’Ottocento e nei primi anni del Novecento. Il peso dello zolfo impiegato contro i funghi nel 1958 era 4 volte superiore a quello di tutti gli altri fungicidi messi insieme. La recente invenzione di fungicidi organici, tuttavia, ha ridotto l’uso dello zolfo e di altri composti inorganici. Oggi si utilizzano comunemente tre tipi di composti di zolfo. Il primo è lo zolfo finemente polverizzato combinato con l’1-5% di argilla per migliorare l’efficacia dello spolvero. Questo tipo di zolfo può essere utilizzato come veicolo per altri pesticidi. Il secondo tipo è lo zolfo colloidale, cioè sottile che deve essere preparato in pasta prima di essere combinato con l’acqua. Lo zolfo bagnabile è il terzo tipo. In questa composizione lo zolfo è finemente polverizzato con un ingrediente umettante, in modo da combinarsi bene con l’acqua per l’applicazione. La modalità d’azione. La modalità d’azione dello zolfo è stata oggetto di molte speculazioni. Attualmente si ritiene che lo zolfo (S8) possa essere pericoloso per i funghi. Secondo recenti ricerche, lo zolfo non è biologicamente inerte e molto probabilmente è coinvolto nei processi biologici di ossidoriduzione. Queste ricerche rivelano anche che in presenza di urea, idrocarburi, tensioattivi e calce, lo zolfo può penetrare più facilmente nelle spore. Tossicità Lo zolfo è generalmente innocuo in molte delle sue forme. Alcune formulazioni, tuttavia, possono causare lievi irritazioni cutanee.

Composti del rame. Questa classe di sostanze chimiche comprende alcuni dei fungicidi antichi e comunemente utilizzati. Millardet, un botanico francese, nel 1982 ha scoperto l’efficacia di una combinazione di solfato di rame e calce sulla malattia della muffa delle piante d’uva. Questo liquido a base di rame e calce, noto come “Miscela Bordeau”, fu importante all’epoca perché segnò l’inizio della commercializzazione dei fungicidi. Poiché il rame è velenoso per la vegetazione, deve essere utilizzato in basse concentrazioni o in forma insolubile. Di conseguenza, vengono impiegati sali di rame relativamente insolubili o “fissi”. Questi composti emettono ioni di rame a tassi estremamente bassi, sufficienti per l’azione fungicida, ma non danneggiano o uccidono la pianta ospite. I composti di rame resistono agli agenti atmosferici e forniscono una difesa prolungata contro le infezioni fungine perché sono generalmente insolubili in acqua.

L’idea attuale sul metodo d’azione dei composti di Cu è che il componente attivo sia lo ione rame, Cu2+, liberato dai vari sali presenti sulla superficie della foglia. Gli ioni Cu, in presenza di anidride carbonica proveniente dall’aria e di acidi organici secreti dalle spore di piante e/o funghi, interagiscono per creare l’attività. Gli ioni Cu e il rame legato a complessi hanno la capacità di penetrare nelle spore e bloccare i processi enzimatici. Ciò può avvenire attraverso la chelazione di altri metalli essenziali dai loro composti, nonché inibendo o reagendo con i gruppi sulfidrilici degli enzimi delle spore. A causa dell’avvento di nuovi fungicidi organici, l’uso dei composti di Cu è diminuito drasticamente negli ultimi anni. Tuttavia, essi rimangono importanti come agenti a basso costo per la gestione della peronospora. Tossicologia. La polvere e le formulazioni in polvere dei composti di rame sono nocive per la pelle, il sistema respiratorio e, in particolare, per gli occhi. I sali di rame solubili (come il solfato e l’acetato) sono caustici per le superfici mucosali e la cornea. La bassa tossicità sistemica della maggior parte delle sostanze chimiche è probabilmente dovuta alla loro limitata solubilità e assorbimento. Negli animali da esperimento, i composti organici del Cu più assorbibili hanno la più alta tossicità sistemica e possono causare:

- irritazione gastrointestinale (emesi e dolore bruciante alla bocca, all’esofago e allo stomaco, dolore addominale e diarrea, talvolta con sangue);

- cefalea, sudorazione e talvolta shock;

- ingrossamento del fegato e ittero;

- emolisi;

- albuminuria, emoglobinuria e talvolta insufficienza renale acuta.

L’ossido rameoso, l’ossido rameico, l’idrossido di rame, il carbonato di rame basico, il carbonato di ammonio di rame, l’acetato di rame, il solfato di rame tribasico (miscela Bordeau), l’ossicloruro di rame, il silicato di rame, la polvere di calce e il solfuro di rame e potassio sono esempi di composti inorganici del rame. I composti di rame possono essere sostituiti nell’UE a causa dei loro effetti nocivi.

Box 7: Scansiona il codice QR per leggere ulteriori informazioni sul modo d’azione (MoA) dei fungicidi (https://www.frac.info/docs/default- source/publications/frac-mode-of-action-poster/frac-moa-poster-2022.pdf?sfvrsn=48134e9a_2).

ERBICIDI

Le erbacce sono piante che crescono in luoghi dove l’uomo non vuole che crescano. L’agricoltura organizzata risale a 10.000 anni fa, anche se la coltivazione intensiva ha solo circa 5.000 anni. Le erbe infestanti sono state fonte di contesa per almeno 5.000 anni, competendo con le colture per l’acqua, i nutrienti e la luce. La gestione chimica delle erbe infestanti non è un concetto nuovo: i prodotti chimici vengono utilizzati per il controllo delle erbe infestanti da più di 100 anni. L’uso di prodotti chimici grossolani come il salgemma, i minerali arsenicali frantumati, il creosoto, i rifiuti petroliferi, l’acido solforoso e i sali di Cu per rimuovere le piante dalle linee ferroviarie, dalle recinzioni, dai parchi, dai depositi di legname, dai bordi delle strade e dalle linee elettriche risale al XIX secolo ed è continuato nei primi anni del 1900. Gli erbicidi hanno dimostrato di essere un metodo di gestione delle infestanti più efficace ed economico rispetto alla coltivazione meccanica. Gli erbicidi, insieme ai fertilizzanti e a tipi di piante migliori, hanno contribuito in modo significativo all’aumento delle rese e alla riduzione dei prezzi.

Classificazione degli erbicidi.

Ogni categorizzazione degli erbicidi prevede delle sovrapposizioni, in particolare quando l’assegnazione è determinata in base al tipo di applicazione e al meccanismo d’azione. Gli erbicidi possono essere distinti in base ai seguenti criteri:

- Tempistica del trattamento e della messa a dimora o semina delle piante coltivate:

- pre-semina

- preemergenza

- erbicidi di postemergenza.

- L’area di assorbimento:

- erbicidi del suolo

- erbicidi fogliari.

- La modalità d’azione:

- erbicidi di contatto

- erbicidi sistemici.

- Il campo d’impiego:

- erbicidi non selettivi

- erbicidi selettivi.

Gli erbicidi sono classificati in due tipi: inorganici e organici. Questi non saranno trattati in questa sede, ma per ulteriori informazioni è possibile fare clic sui link nei Box 4, 5 e 8.

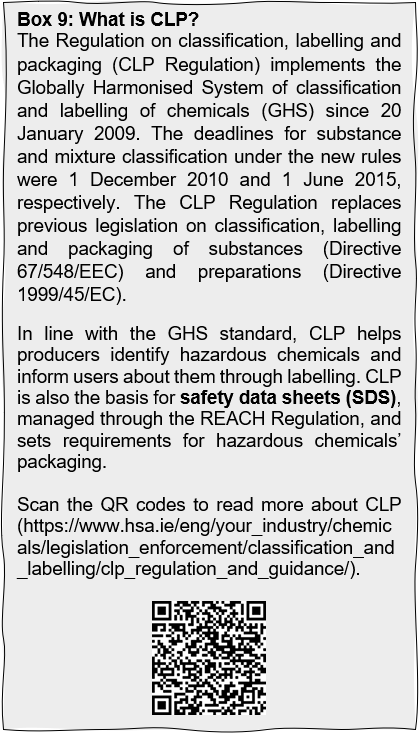

CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO DEI PESTICIDI

Attraverso simboli e parole standard, la classificazione e l’etichettatura identificano i composti pericolosi e avvertono gli utenti in tutta l’UE dei loro pericoli. Promuovono la comprensione globale e incoraggiano la libera circolazione dei prodotti. La classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) supervisiona la categorizzazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze chimiche nell’UE. Il regolamento sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP), n. 1272/2009, è diventato pienamente operativo in Europa nel giugno 2015 per tutte le sostanze chimiche, come i prodotti fitosanitari e i biocidi BP. In seguito, tutti i prodotti immessi sul mercato dovranno essere conformi e il regolamento sarà il motore principale per l’etichettatura standardizzata di tutti i prodotti fitosanitari, biocidi e miscele chimiche in Europa. Il Regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009. Ha gradualmente sostituito la Direttiva 67/548/CEE (DSD) e la Direttiva 1999/45/CE (DPD) sulle sostanze chimiche pericolose durante un periodo di transizione che durerà fino a giugno 2015. Inoltre, il CLP incorpora nella legislazione dell’UE la seconda edizione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) delle Nazioni Unite. Il regolamento CLP incorpora molti degli elementi costitutivi del GHS, con l’obiettivo di descrivere e comunicare gli stessi pericoli nello stesso modo in tutto il mondo. Le modifiche all’etichettatura dei prodotti chimici sono in vigore dal 2010 e chi lavora con i composti fitosanitari conoscerà i cambiamenti sostanziali nei cosiddetti “pittogrammi” o simboli di pericolo, nonché le parole di rischio e sicurezza (R&S). Tutti gli articoli immessi sul mercato dopo il giugno 2015 sono stati obbligati a rispettare le norme CLP, compresi i nuovi “pittogrammi” o simboli di pericolo, le nuove parole di segnalazione, i consigli di prudenza, le indicazioni di pericolo e gli identificatori di prodotto.

Box 10: Quali sono i nuovi pittogrammi?

Scansiona il codice QR qui sotto per saperne di più sui nuovi pittogrammi

(https://echa.europa. eu/regulations/clp/clp-pictograms).

Scansiona il codice QR qui sotto per vedere le infografiche interattive

(https://chemicalsinourlife.echa. europa.eu/pictograms-infographic).

Scansiona il codice QR qui sotto, fate il quiz interattivo per verificare la tua conoscenza dei simboli

(https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-quiz).

Regolamento CLP. Il regolamento CLP è entrato in vigore il 1° giugno 2015. In precedenza erano state attuate misure transitorie.

Identificazione e classificazione dei pericoli. La procedura di identificazione dei pericoli valuta le informazioni relative alle qualità intrinseche di una sostanza o di una miscela per identificare il suo potenziale di causare danni. I pericoli fisici, gli impatti sulla salute e i pericoli ambientali sono tutti classificati come pericoli. Se il tipo e la gravità del pericolo scoperto corrispondono ai requisiti di classificazione dell’allegato I del regolamento CLP, la sostanza chimica o la miscela viene assegnata a una specifica classe di pericolo. I produttori, gli importatori, gli utilizzatori a valle e i distributori devono decidere la classificazione di pericolo per la maggior parte delle sostanze chimiche e delle combinazioni. In alcune circostanze, la categorizzazione di una sostanza chimica è armonizzata a livello europeo. L’allegato VI del Regolamento CLP contiene un elenco di categorizzazioni ed etichettature armonizzate.

Per ulteriori informazioni sul processo di categorizzazione, si consiglia di consultare le risorse di supporto, comprese le pubblicazioni di orientamento (si vedano i link nei box 9 e 10).

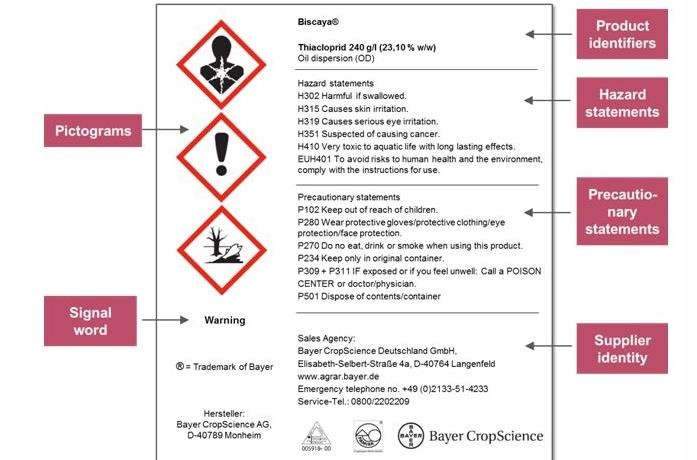

Etichettatura. Una volta che l’articolo o la miscela è stato classificato in base ai suoi pericoli, i rischi devono essere comunicati all’utente. Sull’etichetta di una sostanza chimica o di una miscela pericolosa sono riportati pittogrammi, indicazioni di pericolo, parole di segnalazione, consigli di prudenza e indicazioni aggiuntive. Secondo il regolamento CLP, dal 1° giugno 2015 nell’UE i nuovi pittogrammi a forma di diamante rosso con cornice bianca hanno sostituito quelli arancioni (consultare i link nel box 10 e l’esempio nel box 11 per ulteriori informazioni sull’etichettatura di composti e combinazioni pericolose, compresi i materiali guida). Per ulteriori informazioni sul processo di categorizzazione, consultare le risorse di supporto, comprese le pubblicazioni di orientamento (Box 9).

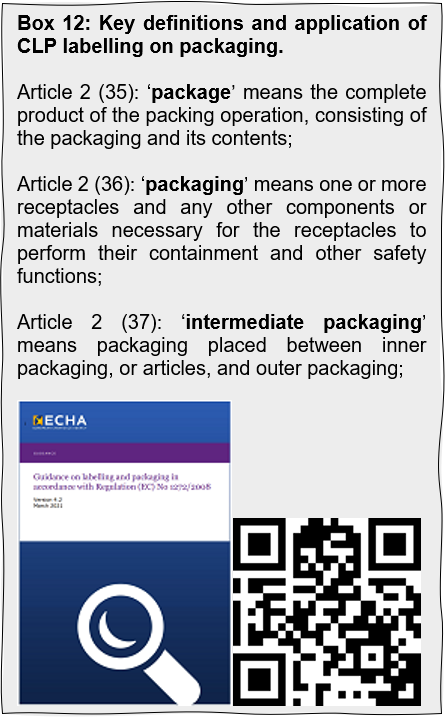

Imballaggio

Il CLP stabilisce linee guida generiche per l’imballaggio al fine di garantire la fornitura sicura di sostanze chimiche e miscele pericolose nel mercato dell’Unione Europea. Particolari sostanze e combinazioni chimiche devono essere dotate di chiusura a prova di bambino e/o di avvertenze tattili per determinati pericoli.

Per il trasporto internazionale, esistono standard di categorizzazione ed etichettatura separati. Questi standard sono conformi alle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, che sono strettamente correlate al GHS delle Nazioni Unite. Per ulteriori informazioni sulla classificazione e l’etichettatura dei trasporti, consultare la Direzione generale della mobilità e dei trasporti.

(vedi anche i link nel Box 12 e nel Box 13).

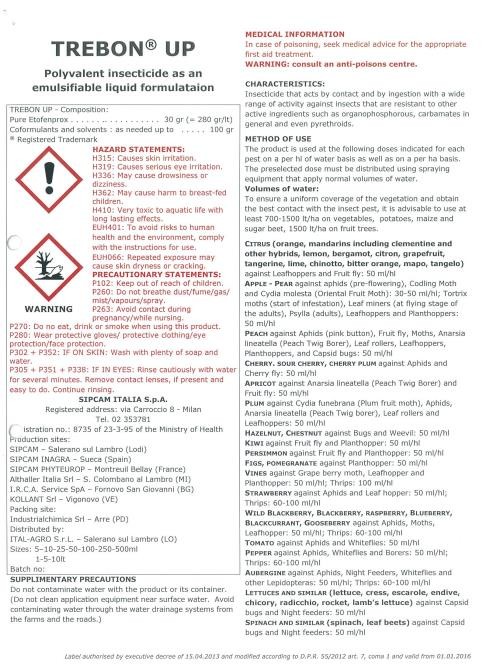

Come leggere l’etichetta dei pesticidi. L’etichetta di un pesticida riporta tutte le informazioni di base relative all’identificativo del prodotto, al fornitore, ai principali pittogrammi, alle indicazioni di pericolo, ai consigli di prudenza, alle informazioni mediche, alla tossicità, alle caratteristiche della miscela, al metodo d’uso, al volume d’acqua, ai parassiti bersaglio, alle piante coltivate o ornamentali e alle cultivar bersaglio, all’ultimo giorno di trattamento prima del raccolto, alla compatibilità, alla fitotossicità e ad altre informazioni.

Box 11: Come si presenta la nuova etichetta?

Scheda di sicurezza (SDS)

La SDS è suddivisa in 16 componenti. Ogni area della SDS offre informazioni rilevanti per la sostanza.

La sezione 1 contiene le informazioni di contatto della persona o dell’azienda responsabile della fornitura della sostanza chimica, le applicazioni della sostanza e il numero di telefono da chiamare in caso di emergenza.

La sezione 2 illustra i rischi della sostanza chimica, nonché le probabili conseguenze e i sintomi dell’uso. Questo aiuta a valutare le minacce per la salute, la salute dei lavoratori e l’ambiente. Secondo il regolamento CLP, tutte le sostanze e le combinazioni chimiche pericolose devono essere classificate ed etichettate. In quest’area devono quindi essere presenti pittogrammi, parole di pericolo, segnali e commenti preventivi. Le informazioni di questa sezione devono essere veritiere e accurate sull’etichetta.

La sezione 3 descrive l’identificazione, i pericoli e la concentrazione delle varie sostanze chimiche in una combinazione. Questa parte di una SDS per una sostanza chimica fornisce l’identificazione della sostanza.

La sezione 4 spiega come prestare il primo soccorso in caso di incidente.

La sezione 5 fornisce consigli particolari sulla lotta contro gli incendi causati da sostanze chimiche, compresi i migliori materiali estinguenti e le attrezzature di sicurezza.

La sezione 6 spiega quali sono i passi da seguire in caso di rilascio accidentale della sostanza chimica.

La sezione 7 descrive come immagazzinare e manipolare la sostanza chimica in modo sicuro.

La sezione 8 descrive le procedure necessarie per ridurre l’esposizione, come la ventilazione e i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per salvaguardare la salute, nonché i valori limite di esposizione professionale (OEL), se applicabili.

Le sezioni 9, 11 e 12 contengono ampie informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecologiche della sostanza chimica.

La sezione 10 descrive le reazioni potenzialmente pericolose che possono verificarsi se la sostanza viene utilizzata in particolari condizioni.

La sezione 13 illustra come smaltire correttamente la sostanza chimica.

La sezione 14 offre dettagli sul trasporto della sostanza chimica.

La sezione 15 fornisce informazioni sulle leggi nazionali/UE applicabili.

La sezione 16 contiene tutte le informazioni aggiuntive relative alla sostanza chimica, come le raccomandazioni per la formazione o il testo completo delle dichiarazioni di pericolo. Inoltre, le SDS per i composti o le miscele contenenti sostanze registrate ai sensi del regolamento REACH devono includere:

- Numeri di registrazione, se applicabili;

- Scenari di esposizione, comprese le misure di rischio necessarie, in un allegato alla SDS per le sostanze chimiche pericolose registrate a più di 10 tonnellate/anno.

Stoccaggio dei pesticidi. Molti formulatori e gestori di prodotti chimici immagazzinano i pesticidi in edifici esistenti o in aree all’interno di edifici esistenti. Tuttavia, se devono essere stoccate quantità considerevoli di pesticidi, è consigliabile costruire una struttura separata per lo stoccaggio dei pesticidi.

Scelta e progettazione di un sito di stoccaggio. Una struttura di stoccaggio dei pesticidi costruita e mantenuta correttamente è fondamentale. Un luogo di stoccaggio adeguato:

- protegge le persone e gli animali dall’esposizione involontaria;

- protegge l’ambiente da contaminazioni involontarie;

- protegge le sostanze chimiche dallo stress termico e dall’umidità eccessiva;

- protegge i pesticidi da furti, vandalismo e uso non autorizzato.

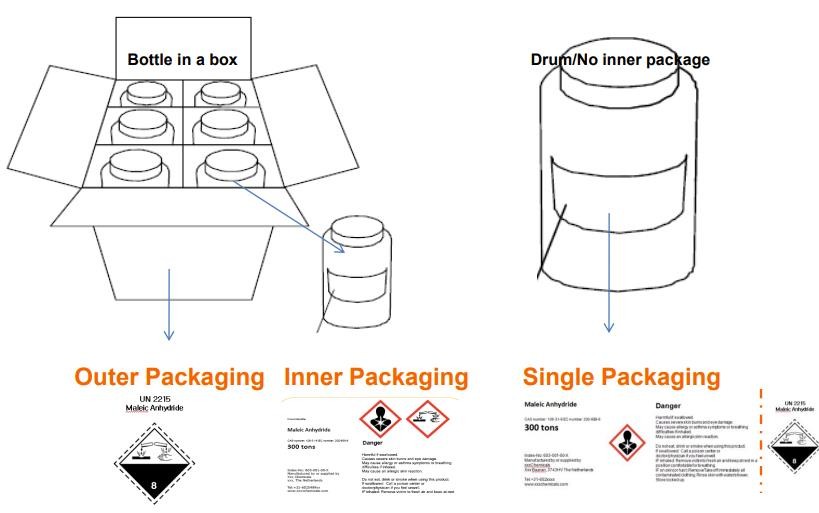

Box 13: Esempio di imballaggio interno, imballaggio esterno e imballaggio singolo

- Sicurezza del sito. La capacità del deposito di tenere fuori le persone non autorizzate è fondamentale. Mantenete l’area di stoccaggio al sicuro, sia che si tratti di un piccolo armadio o ripostiglio, sia che si tratti di un’intera stanza o edificio. Apporre cartelli alle finestre e alle porte per avvertire che i pesticidi sono conservati lì. Esponete i cartelli “Vietato fumare”.

- Prevenire i danni causati dall’acqua. Scegliete un luogo in cui sia improbabile che si verifichino danni da acqua. I pesticidi possono essere danneggiati dall’acqua causata da tubature rotte, fuoriuscite, tracimazioni, piogge o irrigazioni eccessive o corsi d’acqua allagati. L’acqua o l’eccessiva umidità possono causare -l’arrugginimento dei contenitori metallici; – la rottura o lo sbriciolamento dei contenitori di carta e cartone; – la sbucciatura, l’imbrattamento, la colatura o l’illeggibilità delle etichette dei pesticidi; – l’agglomerazione, la degradazione o la dissoluzione dei pesticidi secchi; – il rilascio di pesticidi da parte dei prodotti a lento rilascio; – la migrazione dei pesticidi dal luogo di stoccaggio ad altre aree. Se il luogo di stoccaggio non è resistente alle intemperie o all’umidità, provate ad avvolgere i contenitori di metallo, cartone e cartoncino in robusti sacchetti di plastica o in scatole di latta per proteggerli. I contenitori metallici di grandi dimensioni, che possono corrodersi in presenza di umidità, possono essere spesso conservati su pallet.